최근 우리는 하루하루 놀랍도록 빠르게 발전하는 인공지능(AI, Artificial Intelligence)을 보고 있다. 그런 와중에 인공지능이 미칠 긍정적인 영향과 혁신에 대해 기대하는 목소리, 부정적인 영향을 우려하는 목소리 역시 쏟아지고 있다. 일부에서는 인공지능에 대한 전망이 지나치게 과대평가 되었다는 그저 무시하기 어려운 의견 역시 제기되고 있다.

이번 글에서는 인공지능의 영향력에 대한 아래 세 가지 가능성을 논의하고자 한다.

- 인공지능이 과대평가 되었을 가능성

- 그럼에도 인공지능은 혁신을 가져올 것이라는 가능성

- 혁신을 인정하지만, 부정적인 영향이 더 클 것이라는 가능성

그럼 각각에 대해 살펴보도록 하자.

세계적인 석학인 미국의 언어학자 노엄 촘스키(Noam Chomsky)는 뉴욕타임스 사설(The False Promise of ChatGPT)에서 “ChatGPT는 ‘지능’이 아니다”라는 의견을 제시했다. 촘스키는 “잡고 있는 사과를 놓았다”란 문장을 예시로 이를 설명한다. 지능은 “사과가 떨어진다”란 단순 사실에 대한 진술을 넘어 물리 법칙인 중력의 법칙 등을 포함하여 인과를 예측하고 설명해 낼 수 있다는 것을 의미한다. 인공지능은 학습한 데이터로 그럴듯한 문장을 만들 뿐이며, 그 문장이 사실인지 관심을 가지지 않는다. 이러한 물리 법칙을 염두에 두고 이를 설명하지도 못한다. 따라서 촘스키 교수는 인공지능은 지능이 아니라고 주장한다.

사실 ‘지능’ 혹은 ‘추론’이라는 말은 오해를 불러일으킬 만한 단어다. 인공지능은 방대한 데이터셋을 학습해 입력 데이터를 기반으로 그럴듯한 데이터를 선택할 뿐이다. 이런 점에서 SF 소설가 테드 창(Ted Chiang)은 “인공지능이 아니라 응용통계”라고 하는 것이 오해를 줄일 수 있다고 말하기도 했다. 또, 추론이라는 말은 지적 활동으로서의 추론과 통계학적 추론이라는 의미로 혼용될 수 있다. 통계학적 추론은 빈도 주의적 모집단 추정이란 개념에 가깝다. 인공지능에서 말하는 추론 역시 이런 의미로 사용된다. 즉, 지적 활동으로서의 추론과는 상관이 없는 것이다.

다른 한편으로 LLM의 환각(Hallucinations) 문제에 대해서도 오해 여지가 많다는 의견 역시 있다. 촘스키도 언급했듯 인공지능은 사실 여부에 큰 관심이 없다. 사실 여부에 관심이 있는 인간이 이를 환각이나 거짓이라고 말하는 것이다. 인공지능은 이를 전혀 모른 상태에서 텍스트를 생성한다. 환각과 거짓은 믿음과 사실을 판단할 줄 아는 경우에 어울린다. 그 때문에 환각이 아니라 “부정확성에 의한 헛소리”라고 해야 한다는 것이다. [1]

위에서 언급한 주제는 사실 우리가 인공지능을 오해하고 있기 때문에 발생한다. 다만, 이러한 오해는 인공지능을 실생활과 비즈니스에서 활용하는 경험이 쌓이다 보면 바로잡을 수 있을 것이다. 우리가 구글 검색 과정에서 실망하며 이를 통한 지식 습득의 한계를 알게 된 것처럼, 인공지능도 그런 시행착오를 거치리라 전망한다.

또 하나의 문제는 인공지능이 정말로 혁신적으로 생산성을 발전시킬 것이냐는 의문에 있다. 이 문제는 “ICT 생산성 역설(Productivity Paradox of ICT)”과 결부해 설명할 필요가 있다. 이는 ICT 투자가 이루어짐에도 생산성이 개선되지 않는 현상을 말한다. 최근에는 이 역설을 인공지능과 관련지어 논의하는 경우가 많아졌다. 이 ICT 생산성 역설은 1987년, 노벨경제학상 수상자인 로버트 솔로(Robert Solow) 교수가 주장했다. 당시 미국에서는 오랜 기간 광범위한 ICT 투자가 이루어지고 있었는데, 오히려 거시 경제의 생산성 통계는 저조했다. [2]

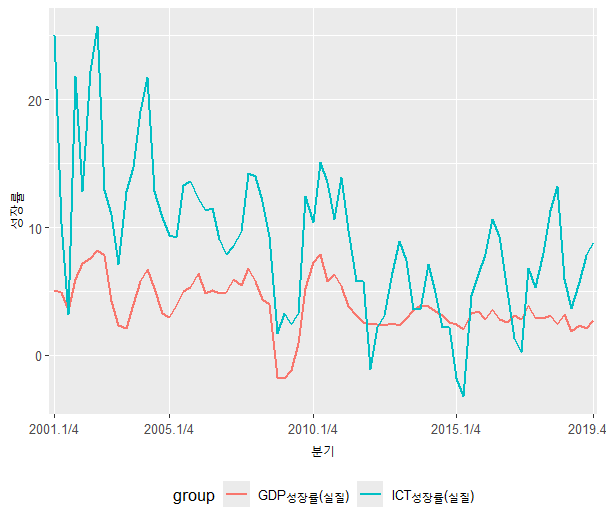

ICT 생산성 역설은 GDP 성장률과 ICT 산업의 성장률 추이를 통해 간단하게 확인할 수 있다.

이를 입증하는 데이터는 ITSTAT에서 얻을 수 있었다. 두 변수의 추이를 보면, 일부를 제외하고 큰 상관이 없어 보인다. 아래와 같은 검정으로 시차에 의한 그랜저 인과관계* 여부 역시 확인해 보았으나 두 변수의 관계는 유의하지 않았다.

* 그랜저 인과관계란 시차적 관계를 말한다. 예컨대 현재의 Y는 과거의 X에 의해 영향을 받는 관계이다.

> grangertest(gdp ~ ict, data = x)

Granger causality test

Model 1: gdp ~ Lags(gdp, 1:1) + Lags(ict, 1:1)

Model 2: gdp ~ Lags(gdp, 1:1)

Res.Df Df F Pr(>F)

1 72

2 73 -1 0.9027 0.3452

이와 같은 역설은 소프트웨어 중심인 인공지능에도 적용될 가능성이 높다. 알파고가 이세돌과 바둑을 두기 훨씬 이전부터 전통적인 머신러닝 기법으로 구현한 인공지능이 다양한 비즈니스에 도입되고 있었다. 예컨대 국내 인공지능 전문 IT 업체들을 살펴보면, 보통 창업한 지 10년이 지난 경우가 많다. 인공지능의 비즈니스 도입이 그렇게 설익은 게 아니라는 뜻이다.

국내도 이런 상황인데, 미국에서는 인공지능의 비즈니스 도입이 훨씬 더 오래되었으며 이미 안정화된 상황일 것이다. 그런데도 스탠포드 교수인 에릭 브린졸프슨(Erik Brynjolfsson)은 최근까지 인공지능이 거시 경제 차원에서 생산성을 높였다는 증거를 찾기 어렵다고 분석했다. [3]

인공지능은 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 세상을 크게 변화시킬 것이라고 사람들은 말한다. 그러나 우리는 그 영향력을 너무 과대평가하는 것은 아닐까?

만약 인공지능이 과대평가된 것이 사실이라면 그 피해는 얼마나 클까? 이 질문에 우리는 닷컴버블을 떠올리지 않을 수 없다.

이런 우려에 힘을 싣는 단면적인 증거도 있다. 이코노미스트(Economist) 아티클에 따르면, 알파벳, 아마존, 마이크로소프트의 합산 시장가치는 인공지능 붐이 일었던 기간 2조 5천억 달러 증가했다. 이는 2024년 생성형AI로 인해 발생할 예상 매출액 200억 달러의 120배 수준이라고 한다. 최근 엔비디아의 주가 상승에 대해 우려하는 목소리가 생기는 이유이기도 하다.

그러나 AI 전문가 필립 게르베르트(Philipp Gerbert)는 인공지능 버블이 사실이라 하더라도, 닷컴 버블과 같은 심각한 사회경제적 피해는 없을 것이라 보았다. [4] 닷컴 기업이 주식 판매에 매진했으며 이에 많은 사람이 달려들었던 당시 버블과 달리, 인공지능 관련 대기업들은 보통 공개적으로 이를 진행하지 않으며 주식 판매에 매진하지도 않기 때문이다. 대표적인 인공지능 단체 OpenAI의 경우, 역시 일단은 비-영리단체이다. (샘 울트먼 CEO가 영리화를 꾀한다는 비판이 있지만 말이다) 또한 인공지능 관련 대기업 역시 이 인공지능 기술로만 먹고사는 기업이 아니다. 따라서 만약 인공지능 버블이 일어난다 해도, 그 피해는 닷컴 버블만큼 크지는 않을 것으로 전망한다.

이번에는 인공지능 기술이 정말로 모든 것을 바꿀 혁신적인 기술일 가능성을 다뤄 보자.

앞서 우리는 인공지능의 과대평가 가능성을 논했지만, 최근 생성형 AI가 작곡과 디자인 능력 등을 바탕으로 창의적인 작업을 어마어마한 속도로 해내는 것을 떠올려보아야 한다. 몇몇 창의적인 업무에 이들이 미칠 혁신적인 영향은 부정하기 어려워 보인다.

지금까지 전산 시스템이란 일종의 반복 작업을 돕는 생산성 도구에 기초를 두었다. 특히 디자인, 작곡, 문안 작성 등 창의적인 작업을 컴퓨터가 대체하기는 어렵다고 생성형 AI 등장 이전까지 누구나 전망해 왔다. 그러나 최근 생성형 AI의 발전은 이런 작업을 대체할 수 있는 수준에 다가서고 있다. 따라서 이런 작업의 자동화와 상당 수준의 생산성 향상이 가능할 것이라는 기대가 나타나고 있다.

여태까지 자동화가 불가능하다고 보았던 창의성 기반 작업이 대체될 거라는 전망에 따르면, 인공지능이 작업의 생산성을 높인다는 데 이견을 내기 어렵다. 이런 상황에서 ICT 생산성의 역설 이론에 대해서는 어떻게 해명할 수 있을까? 이에 대한 설득력 있는 가설이 바로 시차 가설이다.

에릭 브린졸프슨은 신기술이 범용 기술이 되기 위해 기업 조직의 학습과 적응 기간이 필요하다고 말한다. 따라서 어느 정도 시간이 흐른 뒤에야 생산성 효과가 나타난다고 주장했다. 특히 잠재적으로 범용성이 큰 기술일수록 이 시차는 더더욱 길어진다. 이에 대한 실증 연구들도 살펴볼 만하다. 브린졸프슨과 히트의 연구에 따르면, 1987~1994년까지 미국 527개 기업을 분석한 결과, IT 투자의 생산성 효과는 5~7년이 지난 후, 정점에 이르렀다. 이 시점에서는 1년 차와 비교해 5배 정도 수준의 생산성 향상 효과를 보였다. [5]

이 연구로 우리는 IT 시스템의 구축 효과가 생각보다 상당한 시간이 흐른 뒤에야 반영된다는 걸 알 수 있다. 인공지능 역시 생산성 향상 효과가 나타나려면 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다. 이런 이유 때문에라도 기업은 분야를 막론하고 인공지능의 교육과 활용을 적극적으로 권장하고 연구해야 한다.

한편 AI의 유용성을 단순히 작업 속도 향상의 개념으로 접근하기보다, 다른 차원에서 주목해야 한다는 의견 역시 마이크로소프트 리서치에서 나왔다. 즉, 혁신 기술의 즉각적인 효과보다 혁신 기술을 보완하는 프로세스, 그리고 이를 위해 재배치된 프로세스에 초점을 맞춰야 한다는 것이다. 이는 그 시차가 오래 걸리더라도 AI에 더 큰 가치가 있다는 의견에 무게를 실어 준다.

여기서 “재배치된 프로세스”의 가치가 무엇인지 예시를 통해 알아보자. 과거의 웹 개발 조직과 근래의 웹 개발 조직을 비교해 보겠다. 과거 웹 개발 조직은 하나의 조직 안에서 페이지 혹은 카테고리별로 업무를 분장했다. 이에 비해 근래의 웹 개발 조직은 프론트엔드와 백엔드, 운영과 QA로 나뉘었으며 업무 역시 전문화되었다.

이런 조직 형태를 두고 단순히 과거에 비해 “더 빠르다” 혹은 “더 경제적이다”라고 생각하기는 어렵다. IT 조직의 규모가 과거보다 커진 만큼, 경제적이라는 생각은 잘 들지 않는다. 게다가 처리하는 업무량도 과거에 비해 너무 방대해졌기 때문에 업무가 빨라졌는지 비교하기도 어렵다. 그러나 이런 조직 형태의 변화로 과거보다 더 큰 규모의 업무를 처리할 수 있으며, 고객에게 주는 서비스의 질이 발전했다는 것은 분명하다. 따라서 이런 재배치는 속도와 경제성보다는 고객에게 제공하는 서비스의 질(Quality) 향상에 기여했다고 말하는 편이 더 정확할 것이다.

마지막으로, 인공지능 발전에 따른 영향력을 의심하지 않지만, 바로 그런 이유로 이 기술의 부정적인 면을 더 우려하는 목소리도 생겨났다. 아마도 가장 크게 대두되는 문제는 실업과 양극화 문제일 것이다. 각각 그 내용을 살펴보자.

이 문제는 인공지능의 아버지로 불리는 제프리 힌턴(Geoffrey Hinton) 교수 역시 BBC 인터뷰에서 언급한 바 있다. 그는 인공지능에 의해 많은 사람의 일자리가 없어질 것을 우려하며 기본 소득이 필요하다고 주장했다. 특히 힌턴 교수는 인공지능의 발전에 따른 혜택이 공평하게 돌아가지 않을 것이라 말했다. 이 혜택이 일부 부자에 집중될 것이라는 우려는 곱씹어 볼 만하다.

노동시장 양극화란 저임금-저숙련과 고임금-고숙련으로 분화가 심한 경우를 의미한다. 이 문제는 공장 자동화의 역사와 관련이 깊다.

미국의 경우, 공장 자동화 도입으로 인한 실업 문제와 함께 노동이 저숙련과 고숙련으로 양극화하는 경향이 심해졌다. [6] 이는 큰 사회적 문제로 인식되었다. 결국 이 문제는 소득 양극화로 이어지며, 거시 경제 성장률에도 걸림돌이 된다고 알려져 있다. [7] 따라서 정책적인 해결 방안을 강구할 필요가 있다.

다만 공장 자동화는 제조업의 실업을 높이긴 했으나 노동 시장 구조를 제조업에서 서비스업으로 재배치하는 효과를 냈다. 이는 분명 노동자 개개인에게는 고통스러운 과정이었지만, 그럼에도 발전의 부정적인 영향을 완충할 수 있었다. 제조업 역시 그에 따라 효율화에 집중할 수 있었다.

IMF 외환위기와 그 과정을 겪어본 세대라면 기억할 것이다. 그 당시 노동부의 정책 방향 역시 재교육과 그에 따른 재취업 프로세스였다. 특히 IT 서비스 업으로의 재교육-재취업에 정부가 많은 지원을 했고 다량의 노동력을 창출할 수 있었다. 이것이 밀레니엄 시기 IT 서비스업의 밑거름이 되었다는 점을 기억해야 한다.

그러나 인공지능의 경우는 그 전제 조건이 또 다르다. 인공지능이 대체할 일자리로 예상되는 것들 가운데 대부분을 서비스업이 차지하기 때문이다. (당연히 IT 서비스 업종도 포함된다) 과연 공장 자동화 시기처럼 원활한 완충 작용이 이루어질 수 있을지 우려되는 이유다. 정책적 해결이 필요한 시점이다.

이번 글에서 다룬 내용을 각 주체와 연결해 그 시사점을 설명해 보았다.

우리는 언제나 기술 만능주의를 경계해야 한다. 인공지능이 줄 해악은 줄이면서 이익을 높이려면 다양한 이해관계자들의 관심과 노력이 필요하다. 이 글이 그런 공감대 형성에 기여하기를 바란다.

<참고 글>

[1] Hicks, M. T., Humphries, J., & Slater, J. (2024). ChatGPT is bullshit. Ethics and Information Technology.

[2] Solow, R. (1987). We'd better watch out. New York Times Book Review.

[3] Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2019). Artificial intelligence and the modern productivity paradox. The economics of artificial intelligence: An agenda.

[4] Gerbert, P., & Spira, M. (2019). Learning to love the AI bubble. MIT Sloan Management Review.

[5] Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2003). Computing productivity: Firm-level evidence. Review of economics and statistics, 85(4), 793-808.

[6] Breemersch, K., Damijan, J. P., & Konings, J. (2019). What drives labor market polarization in advanced countries? The role of China and technology. Industrial and Corporate Change.

[7] Felbermayr, Baumgarten, Lehwald(2015), Increasing Wage Inequality in Germany, Bertelsmann Stiftung.

©️요즘IT의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.